Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Review schreiben sollte. Man könnte mir Befangenheit vorwerfen, denn schließlich war ich am Vorgänger beteiligt. Für alle, die es nicht mehr (oder noch nicht) wissen: Als Entwicklungschef der Firma Tandem Communications war ich mit für die Betreuung der Miniserie »Frank Herbert’s Dune« im Auftrag der Kirchgruppe verantwortlich. Ich habe die massiven Probleme, die vom Skript bis zur fertigen Fassung reichten, am eigenen Leib miterlebt. Wenige Außenstehende können ermessen, wie sehr die Schwächen der Miniserie auf dem Druck des US-Senders, zu einem viel zu frühen Termin auszustrahlen, beruhten. Es gab praktisch keine Zeit, richtig zu planen. Effekte mussten auf diverse Firmen verteilt werden, was unglaubliche Schwankungen in der Qualität zu Folge hatte. Riesige »Fototapeten« im Hintergrund ersetzten halbherzig virtuelle Backgrounds, für die einfach keine Zeit war. Notwendige Nachdrehs wurden nie gemacht. Das Endergebnis war trotz eines soliden Budgets statisch, staubig, und dramaturgisch holperig. Wir haben uns damals fast täglich gewünscht, dieses Projekt in einem vertretbaren Zeitrahmen realisieren zu können – es hätte anders ausgesehen.

Mit »Children of Dune« hingegen habe ich nichts zu tun. Da liegt es nahe, mir zu unterstellen, ich würde unbewusst zu strenge Maßstäbe anlegen, oder gar sauer sein, weil man beim Sequel alle Zeit der Welt hatte, um unsere Fehler nicht zu wiederholen.

Aus diesem Grund entschied ich mich, erst nach der kompletten Sichtung eine Entscheidung über einen Review zu treffen. Ich habe nicht mal die Drehbücher gelesen, die mir der Autor John Harrison vor Monaten zuschickte.

Nun habe ich die Miniserie komplett gesehen – in einem Rutsch. 250 Minuten.

Nein, neu erfunden hat Regisseur Greg Yaitanes die Saga von Frank Herbert nicht. Es wäre angesichts des spektakulären Erfolges ja auch Unsinn gewesen.

Aber er und seine Mitstreiter haben etwas geschafft, das kaum glaubhaft scheint – sie haben aus allen Fehlern gelernt. Was auch immer die Produktion von »Frank Herbert’s Dune« plagte – bei »Children of Dune« wurde es eliminiert. Die peinlichen Perücken? Weg damit. Die übertrieben extravaganten Kostüme? Ab in die Tonne. Unglaubwürdige Hintergründe? Nicht im Zeitalter exzellenter CGI-Tricks. Eine zu reduzierte Musik? Mal sehen, was das Prager Orchester an Streichern und Bläsern mitbringt.

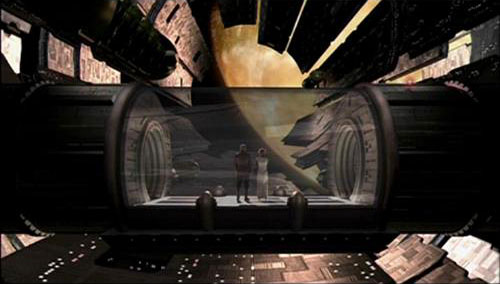

»Children of Dune« ist alles, was »Frank Herbert’s Dune« nicht war – großes Epos, dramatische Chronik, effektlastiges Spektakel. Alles wirkt wie aus einem Guß, die Ereignisse fließen ineinander über, und ein ums andere Mal bleibt einem angesichts der Schönheit der Bilder der Mund offen stehen. Ich erinnere mich, wie wir potenziellen Partnern das Projekt als »Lawrence von Arabien« der Science Fiction schmackhaft gemacht haben. »Children of Dune« löst dieses Versprechen ein. Endlich.

Nicht nur die längere Planungszeit und die Vermeidung der Fehler des Vorgängers haben diese neue Miniserie so exzellent gemacht. Greg Yaitanes hat ein Auge für Größe, Komposition, und echtes Drama. Er führt seine durchweg hervorragenden Schauspieler sicher und eindringlich. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei auch der Körperlichkeit – Julie Cox und Barbara Kodatova sehen noch besser, noch strahlender aus.

Das Wort »strahlend« bringt uns gleich zum nächsten Punkt – der Verzicht auf teuer bezahlte »Preisträger« wie Vittorio Storaro (Kamera) und Graeme Revell (Musik) entpuppt sich als Gottesgeschenk – die Crew ordnet sich dem Regisseur bedeutend besser unter, und das Ergebnis ist verblüffend. Licht durchflutet die Sets, spielt mit Staubflocken, wirft scheinbar endlose Schatten. Die Musik tanzt mit dem Geschehen auf dem Bildschirm, verstärkt und erklärt, verzaubert und verstört.

Wenn »Frank Herbert’s Dune« eine Oper war, dann ist »Children of Dune« vergleichbar mit »Moulin Rouge« – ein sinnlicher Rausch.

Ist »Children of Dune« das perfekte Sci-Fi-Epos, das Monumentalwerk jenseits allen Star Trek-Kitsches? Nein. Zwar setzt die Miniserie für das Fernsehen neue Maßstäbe (diese Sets!), aber wie bei weiland »Das Imperium schlägt zurück« sorgt die Tatsache, dass diese vier Stunden vermutlich den Mittelteil einer Trilogie bilden, für eine gewisse »Haltlosigkeit«. Man springt mitten in eine sehr komplizierte Handlung, und am Ende wird ebenso viel begonnen wie abgeschlossen. Und im Gegensatz zu George Lucas konnte Autor John Harrison nicht frei über die Figuren verfügen – er musste sich ja halbwegs an die Bücher halten. Daraus ergibt sich eine unüberschaubare Menge aus Figuren und Handlungssträngen, die oft nur vage angerissen werden können. Man hat ständig das Gefühl, wichtige Elemente zu verpassen, weil sie nicht ordentlich behandelt werden. Zum Beispiel kommt es als völlige Überraschung, wenn Duncan sich über den Stand seiner Ehe zu Alia beschwert – von der Heirat bekommt man nämlich gar nichts mit!

Damit ist »Children of Dune« nur begrenzt tauglich für die, die gerne alles ausführlich erklärt haben wollen. Hier bleibt vieles im Argen, und ich möchte das nicht nur auf das Ausgangsmaterial schieben. Sicherlich wäre eine etwas straffere Handlungsführung möglich gewesen.

Ein weiteres Problem ist die Zeitspanne, die in der Miniserie abgehandelt wird – den Schauspielern ist es unmöglich, entsprechend glaubwürdig zu altern. Am Ende von »Frank Herbert’s Dune« ist Alia ein kleines Kind. Am Anfang des Sequels soll sie ein Teenager sein, sieht aber aus wie Ende 20 – was sie älter macht als Irulan, die praktisch ihre Mutter sein könnte. Das Problem verschärft sich, als Pauls Zwillinge nach einem weiteren Zeitsprung erwachsen werden – nun sieht Irulan jünger aus als die Darsteller, die angeblich ihre Enkel sein könnten! Man hätte wenigstens versuchen sollen, durch einen Hinweis auf alterungsverzögernde Wirkungen des Spice ein bisschen Klärung zu verschaffen (oder den Darstellern graues Haar einzufärben). Nur P. H. Moriarty sieht authentisch gealtert aus – was endgültig jede innere Logik zunichte macht.

Natürlich sehen die riesigen Mengen an Effekten nicht »realistisch« aus. Man hat auf Quantität statt auf Perfektion gesetzt. Diese Quantität ist aber derart überwältigend, dass man nach kurzer Zeit den künstlichen Look vollkommen annimmt (ähnlich wie seinerzeit bei »Babylon 5«). Man verliert sich in diesem üppigen Universum.

Zum Abschluß kann ich allen Beteiligten nur noch ein Lob aussprechen – und zwar das größte, das ich zu vergeben habe: Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen.

Und völlig unpassend schiebe ich nach: Kick ass!

P.S.: Ich wäre sehr dankbar, wenn man die erste »Dune«-Miniserie jetzt noch einmal mit den neuen Effekten nachbearbeiten würde – das wäre eine »Special Edition«, die eine Berechtigung hätte.

© Torsten Dewi (Text), Scifi Channel (Bildmaterial)