I

Don’t judge a book by its cover: Aber genau das habe ich ja vor.

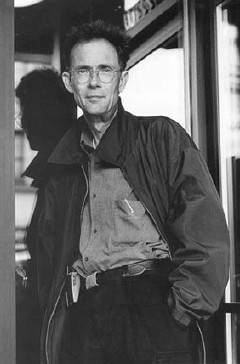

Auf dem Rückendeckel der Taschenbuchausgabe von William Gibsons aktuellem Roman „All Tomorrows Parties“ ist der Meister selbst abgebildet. Das ist ein sprechendes Photo. Eines, daß man nach allen Regeln der Ideologiekritik von Adorno bis Barthes und wieder zurück zerlegen könnte, ja sogar sollte. Das sollte mal wirklich jemand tun. Man kann es aber auch einfach mal ansehen, und sich seinen Teil denken. Verdammt soll ich sein, wenn dieses Photo irgend etwas konkretes über den Inhalt des Buchs aussagt. Das habe ich nämlich noch gar nicht gelesen, aber ich will mich gern von dem Photo dazu überreden lassen. Und ich würde mich wundern, wenn das anderen Lesern nicht auch so ginge, selbst solchen, die noch keine Zeile von Gibson gelesen haben.

In diesem Sinne an den Verlag: Schöner Schachzug.

Aber ich habe es eigentlich gar nicht nötig, zur Lektüre eines Buches von William Gibson überredet zu werden. Ich renne diesen Büchern hinterher, sogar bis zu meinem Computer, wo ich per Internetbuchhandel die neue Ware bestelle. Ich bin ein Fan, in der peinlichen Bedeutung, daß ich Gibson sogar die Tatsache verzeihe, nie wieder zur Form von „Neuromancer“ (1984) aufgeschlossen zu haben, was ja aufgrund der unglaublichen Qualität dieses Buchs sehr schwierig ist. Ich bin gerecht genug, dem Meister zuzugestehen: Laß man. Du hast getan was du konntest, mit deinem ersten Roman. Und dann gehe ich hin, und kaufe seinen nächsten Roman, und bin enttäuscht wenn er doch wieder nur sehr gut und nicht … tja, wie sollte ich „Neuromancer“ einordnen, wenn nicht mit den hirnlosen Wortblasen der amerikanischen Literaturkritik „breathtaking“ „unputdownable“ „a page turner“ „cracking good SF“ und so weiter, und so weiter. Und das schlimmste ist: Es war ja alles wahr. Ein Autor geht hin, schreibt seinen ersten Roman, und sagt, was er für seine Karriere und dieses Leben zu sagen hat. Wie wird man mit sowas fertig, wenn noch fünfzig Jahre Ruhm, Geld, Ehre und all so was auf einen warten? Gibson kann „Neuromancer“ nicht wiederholen oder gar übertreffen, aber das wäre der einzige Sinn am Weitermachen. Wie überlebt man einen solchen Erfolg? Verdammt soll ich sein, wenn dieses zurechtgeschniegelte Photo auf der Rückseite von „All Tomorrow’s Parties“ darüber nichts erzählen würde. Don’t judge a book by its cover. Die Regel ist gut, und ich halte mich daran.

II

Das Problem für Gibson, den Buchbetrieb und wahrscheinlich auch die meisten seiner Leser ist die Tatsache, daß er links und gleichzeitig Amerikaner ist. Es ist keine ausgesprochene, klassenbewußte, oder gar parteigebundene Art links zu sein, eher die oft bei klugen Amerikanern zu beobachtende Art des unbewußten Leidens an der fortgeschrittensten kapitalistischen Nation dieser Welt, bei gleichzeitiger, traumwandlerischer Sicherheit im Beschreiben der Misere. Er ist in seinem Linkssein noch weit weniger bewußt als Joanne K. Rowling, und doch ist seinen Büchern der Begriff der Klassenherrschaft so unauflösbar eingewebt wie den Harry Potter Büchern der Antirassismus und Antifaschismus, eher deutlicher noch sogar. Dabei nicht der Hauch von Pädagogik. Pädagogische Literatur ist schlimm, pädagogische Science Fiction ist grausam, und gerade deswegen gilt: Wer etwas über die Möglichkeit der Klassenherrschaft im Zeitalter von AI, Gentech, Internet und Nanotechnologie wissen will, kann natürlich die entsprechende Sachliteratur lesen. Oder er liest Gibson, dann hat er’s konkret. Natürlich hat Gibson absolut keine Ahnung von Ökonomie, Politologie etc., und den Antikommunismus hat er, wie jeder Amerikaner mit der Muttermilch eingesaugt. Gibsons Linkssein ist eher ein Instinkt als eine Entscheidung. Er floh instinktiv nach Kanada, als sie ihn für den Vietnamkrieg holen wollten, er hat das in seinem mittelmäßigen Gedichtzyklus „Agrippa“ beschrieben. Natürlich wäre das im Grund schon das Todesurteil gewesen, die Prädisposition für eine kurze, obskure Karriere als Punkmusiker oder Underground-Poet im kanadischen College-Circuit, das Ticket für einen frühen Drogentod, so eine Art Patti Smith der SF. Gibson hat ihnen den Gefallen nicht getan. Stattdessen: „Neuromancer“.

Und jetzt steht er da, als Denkmal seiner selbst, und der Betrieb und er selbst müssen etwas aus der leidigen Tatsache machen, daß er immer noch lebt und immer noch schreibt. Wenn er ein rechtes Arschloch wäre wie Jerry Pournelle, oder so ein aufrecht labberiger Demokrat wie Steven Spielberg, das wäre kein Problem. Den ersten stecken wir in eine lachhafte Cowboyuniform, und den zweiten in einen guten Anzug, das paßt dann. Aber dieser ehemalige Wehrkraftzersetzer? Dieses halbe Hemd mit seiner Nickelbrille? Was wollen wir denn mit dem? Schwierig, das. Aber es geht. Es muß ja.

III

Das Bild. Was ist eigentlich zu sehen? Ein Mann um die Fünfzig (beginnende Schildkrötenfalten am Hals), der, locker gekleidet, scheinbar völlig entspannt an der Glasfront eines Hotels oder eines Restaurants steht. Er sieht in die Kamera. Es gibt etwas zu sehen in diesem Gesicht, aber man weiß nicht gleich was, man irrt wieder ab. Das spionierende Auge entdeckt einen Kugelschreiber in der Brusttache des Hemdes, ein SEHR kleines Handy an einem schwarzen Ledergürtel, und erst relativ spät, ein eigenartiges Detail an der Hose: unterhalb der Hosentasche ist eine zweite Tasche angenäht, wie man sie an Militärhosen findet. Das ganze Outfit hat sonst nicht einen Hauch Militärisches, und man ist verwirrt. Die Jacke, oder eher der Mantel, von oben bis unten mit Reißverschluß, sieht regendicht aus. Der ganze Aufzug wirkt auf den zweiten Blick ziemlich teuer, so teuer, daß es nicht auffallen soll. Dann wieder das Gesicht. Lustig. Könnte ein Lehrer sein. Würde er aber nicht lange bleiben, mit dieser leicht amüsierten Skepsis um Augen und Mundwinkel. Seltsame Nase. Ziemlich große Ohren. Eine eigenartiger Frisur hat der Kerl. Was für einen Dresscode bedient der Mann denn eigentlich? Was ist denn das für einer? Wenn ich versuche, mir einzureden, ich hätte William Gibson noch nie gesehen würde mir das Bild einen vage intellektuellen Beruf, eher im wissenschaftlichen als im künstlerischen Bereich vorschlagen. Ein Wissenschaftler, ganz bestimmt. Atomphysiker oder sowas. Oder nein, warte. Ein Zeitungsmensch ist das. Reporter.

Das Bild. Was ist eigentlich zu sehen? Ein Mann um die Fünfzig (beginnende Schildkrötenfalten am Hals), der, locker gekleidet, scheinbar völlig entspannt an der Glasfront eines Hotels oder eines Restaurants steht. Er sieht in die Kamera. Es gibt etwas zu sehen in diesem Gesicht, aber man weiß nicht gleich was, man irrt wieder ab. Das spionierende Auge entdeckt einen Kugelschreiber in der Brusttache des Hemdes, ein SEHR kleines Handy an einem schwarzen Ledergürtel, und erst relativ spät, ein eigenartiges Detail an der Hose: unterhalb der Hosentasche ist eine zweite Tasche angenäht, wie man sie an Militärhosen findet. Das ganze Outfit hat sonst nicht einen Hauch Militärisches, und man ist verwirrt. Die Jacke, oder eher der Mantel, von oben bis unten mit Reißverschluß, sieht regendicht aus. Der ganze Aufzug wirkt auf den zweiten Blick ziemlich teuer, so teuer, daß es nicht auffallen soll. Dann wieder das Gesicht. Lustig. Könnte ein Lehrer sein. Würde er aber nicht lange bleiben, mit dieser leicht amüsierten Skepsis um Augen und Mundwinkel. Seltsame Nase. Ziemlich große Ohren. Eine eigenartiger Frisur hat der Kerl. Was für einen Dresscode bedient der Mann denn eigentlich? Was ist denn das für einer? Wenn ich versuche, mir einzureden, ich hätte William Gibson noch nie gesehen würde mir das Bild einen vage intellektuellen Beruf, eher im wissenschaftlichen als im künstlerischen Bereich vorschlagen. Ein Wissenschaftler, ganz bestimmt. Atomphysiker oder sowas. Oder nein, warte. Ein Zeitungsmensch ist das. Reporter.

IV

Ist natürlich alles Quatsch, von der Körperhaltung bis zur letzten Falte. Ich möchte wetten, daß die entspannte Körperhaltung, die location und die casualness der Kleidung Ergebnis eines langwierigen Prozesses sind, der Beleuchter, Köstumschneider, location scouts und jede Menge anderes Fußvolk eingeschlossen hat. So ist zum Beispiel das Licht so perfekt, wie es natürlicherweise an einem solchen Ort so gut wie nie vorkommt, das Gesicht ist perfekt ausgeleuchtet, während der Rest fast verkümmert. Dennoch wurde der Kleidung sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, damit es so aussieht, als sei der Schriftsteller von der Fotografin (Karen Moskowitz) gerade beim Verlassen eines Cafés erwischt und gebeten worden, sich mal eben an das Fenster zu lehnen. Der Kragen der Jacke wirkt, als sei die Jacke gerade eben übergeworfen worden, in der Hemdentasche steckt ein Kugelschreiber, aber der Clip sitzt schief (gerade eben noch benutzt), das Hemd im Hosenbund wirft Falten als sei der Mann eine ganze Weile gesessen, dann aufgestanden und habe es seitdem nicht mehr zurechtgezupft. Wenn man weiß, daß Gibsons Erscheinung eine ganze Weile lang sowohl seiner Literatur als auch seinem Erfolgs vollkommen unangemessen war, daß er Welttourneen im kanadischen Holzfällerhemd absolvierte, dann ist dieses ganze edel-asketische Getue von köstlicher Ironie. (Gibson hat die seinerzeitige Inkongruenz zwischen Aussehen und Schreibe selbst in einer witzigen Anekdote ironisiert. Angeblich betraten nach einer Lesung zur Holzfällerhemdenzeit in Toronto zwei riesige Punks in Motorradklamotten den Veranstaltungsort, naß vom Regen, und offensichtlich nicht besonders gut gelaunt. Sie fragten nach William Gibson, bauten sich vor ihm auf, und stutzten: sie hatten sich ihren Helden nicht vorgestellt wie ein kleines Männeken in Nickelbrille und Couch Potato Look. Und dann, so Gibson, streckte jeder von ihnen ein Exemplar von „Neuromancer“ vor und einer von ihnen sagte: „Well, I guess you can sign it anyway.„) Das Handy, das heute locker wie ein Schießeisen am Gürtel des Mannes sitzt, ist eine eigene Pointe. Gibson, der von der Fangemeinde aufgrund von „Neuromancer“ und seines visionären Umgangs mit Technologie für besonders computerliterat und technologisch orientiert galt, kokettierte lange damit herum, ihm sei dieser ganze Computerquatsch schon längst über der Hutschnur, er wünsche sich eigentlich eine Schreibmaschine zurück. Über das Internet machte er sich eine ganze Zeit lang nur lustig. Es scheint, als hätten seine Stilberater eine andere Marschroute durchgesetzt. Die Zeiten der Inkongruenz sind vorbei. Jetzt darf ein sehr kleines und feines Handy, das am Hosengürtel sitzt, Medien- und Technologiekompetenz anmelden, während Brille und Kugelschreiber in der Hemdentasche den klassischen Intellektuellencode vertreten. Die Extratasche an der Hose, im Kunstlicht des Moskowitz-Teams fast nicht sichtbar, ist die letzte Reminiszenz an eine militantere Vergangenheit, der Hauch Punk oder Hardcore in einem sehr bewußt auf Unauffälligkeit und urbanen Pragmatismus getrimmten Dresscode für Menschen mit Geld und Grips. Hier werden aber nicht Besitz und Bildung demonstriert, die Werte des Bürgertums im 19. Jahrhundert, auf die manch anderer Autor noch anspielt, sondern die gelassene Agilität eines Medienhais am Beginn des 21. Jahrhunderts. Daher auch der Hauch Rasender Reporter, der in dem ganzen Aufzug steckt. Nur, daß hier nicht gerast wird. Man lehnt gelassen an der Glasfassade.

V

Das könnte jetzt alles unglaublich langweilig sein, etwa so wie die Sperenzien Stuckrad-Barrés und seiner müden Muckerkollegen. Der Unterschied besteht darin, daß Gibson in seiner Verkleidung als nonchalanter Dressman ein Gesicht hat. Erstaunlicherweise spiegeln sich in diesem Gesicht Menschlichkeit und eine fast, horribile dictu, großmütterliche Weisheit, die in die nichtssagende Fassade des Menschengebäudes da an der Glasfront Leben bringen, und das geschieht interessanterweise ohne daß ein Bruch oder ein Widerspruch zwischen Kleidung und Gesicht entstehen. Gibsons Gesicht widerspricht seiner Verkleidung nicht. Es ist schon seine. Faszinierend, wie hier Ironie ohne Abstand dargestellt wird, Erfahrung ohne Patriarchengehabe, Authentizität trotz Inszenierung. Mag sein, daß auch das nur das Ergebnis sehr sorgfältiger Computerretuschen ist. Aber eine gewisse Weiblichkeit um die Augen und ein trockener Humor um den Mund verwandeln den Medienhai wieder in jemanden, den man gern kennenlernen würde. Und so kommt es, daß William Gibson eben nicht aussieht wie Benjamin Stuckrad Barré mit Falten (welch scheckliche Vorstellung), sondern wie Harry Potter mit fünfzig, vorausgesetzt er lebt in New York. Selbstverständlich gilt das nur für dieses Bild. Ich habe auch schon andere gesehen.

So. Und jetzt gehe ich das Buch lesen.

© Marcus Hammerschmitt